日本語指導者養成講座の記録

第5回講座レポート(2012-06-24)

今回でこの講座も最終回となりました。最後のテーマは「授業のABC」です。

過去4回の、日本語とは何か?に始まり、教えるということ、その教え方、そして教材をつくるまでの内容を踏まえ、具体的な授業の方法を講義していただきました。

学習者は生活に使えるような日本語能力を求めているのですから、教師の役割は学習者にコミュニケーション能力をつけさせることです。

という、中川先生のコメントから始まり、以下のことを説明していただきました。

1.スピーチスキル

1)音声(発音、アクセント、イントネーション)

2)ディスコース(会話の開始/終了、あいづち、フィラー)

3)スタイル

4)終助詞、男性語、女性語

2.コミュニケーション能力

文法、ストラテジー能力、社会言語能力、談話能力

3.コミュニケーションの原則

インフォメーション・ギャップ、フィードバック、チョイス

ディスコースとは聞きなれない用語ですが、言語で表現された内容のことを言い、この場合は「談話」のことです。下に説明するような導入から実会話、その間のあいづち、フィラーも含めた終了までの流れを言います。実際の会話では大変重要です。

例えば、人に道を尋ねる時、目の前で「駅までの道を教えてください」といきなり用件を言っても聞かれた人は不意打ち状態で面食らいます。冒頭に「あのー、ちょっとすみません」というような導入部が要ります。相手に準備する間を与えるわけですね。授業ではこういう部分も学習者に教えることが大事です、ということでした。

あいづちは説明不要と思いますが、会話の途中ではさむ「はい」「ええ」というような合いの手です。でもこの日本語特有のあいづちというのは、あなたの言うことを聞いていますという意味であって、同意しているということではないということも教えておく必要があります。

フィラーというのは日本人ならよく使う「あのー」「えーと」という表現です。会話のつなぎや考える時間がほしいときに使います。

スタイルとは、会話の相手が友達と先生では言葉使いを変える必要がありますが、その使い分けのことです。学習者が初級の頃は文末にです、ますを使っていればどちらにも失礼にあたりませんが、上級になれば使い分けを教えることも大事です。

2、3はコミュニケーションに関わる内容ですが、日本人ですらこの能力が落ちているのではないかと先生は危惧されていました。特にストラテジー能力(会話を進めるための能力)が最近不足している、とのことでした。これは聞き返す、とか質問の仕方を変えるなど戦略的な能力のことです。

さて、後半は実際の授業で使われている教授方法を「〜ば」形を例に説明していただき参加者で実演しました。

第一段階で絵を見せて、「〜ば」を使用した仮定形を繰り返し教えて正確さを教える。

第二段階で正確さに流暢さを加える練習をさせる。例えば

前件:100万円ある、後件:世界旅行がしたい

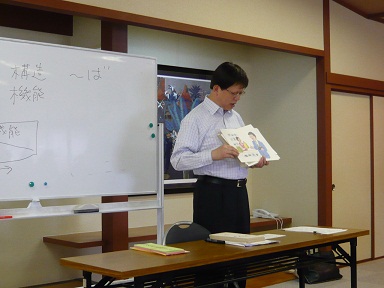

という2文を、「100万円あれば、世界旅行がしたいです」とくっつけて仮定形を作る練習です。前件を書いた緑色のカードと後件を書いたピンクのカードを複数枚用意しておいてまず前件を「〜ば」を使って仮定形にします。次にどの後件が組み合わさるか、学習者に答えてもらうというものです。写真がその実演風景です。

第三、第四段階は学習者主導で進めていく段階です。○○を買いたいのですが、から始まる談話を1例で紹介してもらいました。また、学習者間でインタビューをして最後にまとめるという方法も教えていただきました。「明日授業が休みになればどうしますか?」というインタビューを学習者同士でおこないその結果をまとめてもらうというのが例です。

以上が講義の概要ですが、残念ながらすべてを紹介しきれません。

今回は講義後の質疑応答をいくつか紹介します。

問い)生徒から、ルールを教えてほしい、と言われるがどこまで教えたらよいでしょうか?

回答)ルールは教えない。教えても概要までにしてあとは自ら理解させるようにしましょう。

問い)授業中の生徒さんの間違いはどこまで注意すればよいでしょうか?

回答)流暢さを教えているときは注意しない。メモでもしておいて後で注意する。正確さを教えている時はその場で注意する、というように状況に応じて対応するとよいでしょう。

問い)どのような人が日本語指導を継続できますか?

回答)教えるというだけでなく、自分も勉強する、生徒から何か吸収するという姿勢の人が長続きするでしょう。それとやはり人間が好きな人です。

実は最初の質問は私がしたのですが、今回の一連の講義を通じて気づいたのは、授業で説明しすぎている、ということでした。教え方を工夫したり教材を活用して生徒自らが理解するようにもっていくようにすることが大事だと認識を新たにしました。

ボランティアの方もプロを目指していらっしゃる方も生徒さんと共に学び、成長していきましょう。

最後になりましたが、中川先生、全5回の御講義たいへんありがとうございました。ギャグも交えた講義、次の機会もよろしくお願いいたします。(私は決して寒〜いギャグとは思っていませんので)

(レポート:ばってんT村)